Mathias Quéré étudie les Groupes de libération homosexuels

Étudiant à l’Université Toulouse Jean Jaurès, Mathias Quéré a soutenu en 2016 un mémoire sur “les Groupes de libération homosexuels en France de 1974 à 1979”, ces mouvements apparus à travers tout le pays au mitan des années 70 dans le sillage du Front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR). Une version abrégée de ses travaux vient de paraître aux éditions lyonnaises Tahin Party sous le titre Qui sème le vent récolte la tapette. Il prépare actuellement une thèse sur l’histoire du mouvement homosexuel en France de 1974 à 1986.

Comment vous êtes-vous intéressé aux Groupes de libération homosexuels (GLH) ?

Il y a quelques années, je suis tombé sur le Rapport contre la normalité, un texte publié en 1971 par le FHAR, et j’ai ainsi découvert l’existence d’un groupe homosexuel militant capable de porter une parole révolutionnaire très forte. Cela m’a immédiatement enthousiasmé et passionné. J’ai donc décidé de creuser la question et, de fil en aiguille, cela m’a conduit à m’intéresser aux GLH. En cherchant des livres sur leur histoire, je me suis rendu compte qu’il n’en existait quasiment pas. Cela m’a semblé très regrettable et c’est pourquoi j’ai choisi d’en faire l’objet de mes travaux.

C’est donc en quelque sorte par le FHAR que vous êtes venu à vous intéresser aux GLH. Comment expliquez-vous que le premier soit plus connu que les seconds ?

C’est sans doute parce que, à l’exception du très éphémère Comité d’action pédérastique révolutionnaire (CAPR), né durant l’occupation de la Sorbonne en mai 68, il s’agit du premier mouvement homosexuel révolutionnaire français. Cette nouveauté, dans l’effervescence du début des années 70, ces centaines de personnes qui se réunissent toutes les semaines aux Beaux-Arts et qui participent aux manifestations de gauche et d’extrême-gauche pour se rendre visibles et y foutre le bordel, ne pouvait pas passer inaperçue. Par ailleurs, le FHAR est composé en partie de grandes figures intellectuelles, comme Guy Hocquenghem, et c’est un mouvement très parisien, alors que les GLH sont disséminés non seulement dans la capitale mais aussi dans ce qu’on appelle encore alors “la province”. C’est peut-être pourquoi leur portée politique est moins grande… Pourtant les GLH ont été très nombreux. Fin 1976, début 1977, il existe ainsi pas moins de 27 groupes dans toute la France, même si certains naissent, meurent et renaissent de leurs cendres en seulement quelques mois.

« La plupart de ces militants ont grandi à une époque où l’école était encore non-mixte et, de ce fait, ils ont très peu fréquenté de filles et de femmes, à part leur mère et leurs sœurs. »

S’agit-il de mouvements exclusivement gays ou y trouve-t-on également des femmes et des personnes trans ?

S’agit-il de mouvements exclusivement gays ou y trouve-t-on également des femmes et des personnes trans ?

Tout d’abord, les militants des GLH ne se définissent pas comme gays : le terme n’est pas encore répandu en France. Il est vrai en revanche que ce sont très majoritairement des hommes. La plupart des groupes affichent des positions favorables à la mixité et insistent sur les parallèles avec les luttes féministes de l’époque, mais, dans les faits, ils sont très peu mixtes. D’autres GLH tiennent même des discours misogynes et antiféministes assez clairs. La plupart de ces militants ont grandi à une époque où l’école était encore non-mixte et, de ce fait, ils ont très peu fréquenté de filles et de femmes, à part leur mère et leurs sœurs.

Quant aux militantes lesbiennes, certaines font le choix de la mixité et s’engagent dans les GLH. Mais, en règle générale, elles font alors également partie d’organisations féministes, dont elles se sentent plus proches par certains aspects. À Lille, à l’inverse, il existe un GLH auquel participent de nombreuses lesbiennes, qui défendent des idées proches de celles de la théoricienne et militante Monique Wittig et qui refusent de s’organiser selon des positions qui sont celles des femmes hétérosexuelles.

Enfin, les personnes qu’on appellerait aujourd’hui trans vont plutôt se retrouver au sein du Centre du Christ Libérateur, une organisation fondée par le pasteur belge Joseph Doucé, qui, selon ses termes, accueille les plus marginaux des marginaux. Il est donc très peu question des thématiques relatives aux personnes trans au sein des GLH, du moins dans les sources que j’ai pu trouver.

Cette faible présence des femmes au sein des GLH s’explique-t-elle par des revendications différentes de celles défendues par les mouvements féministes ?

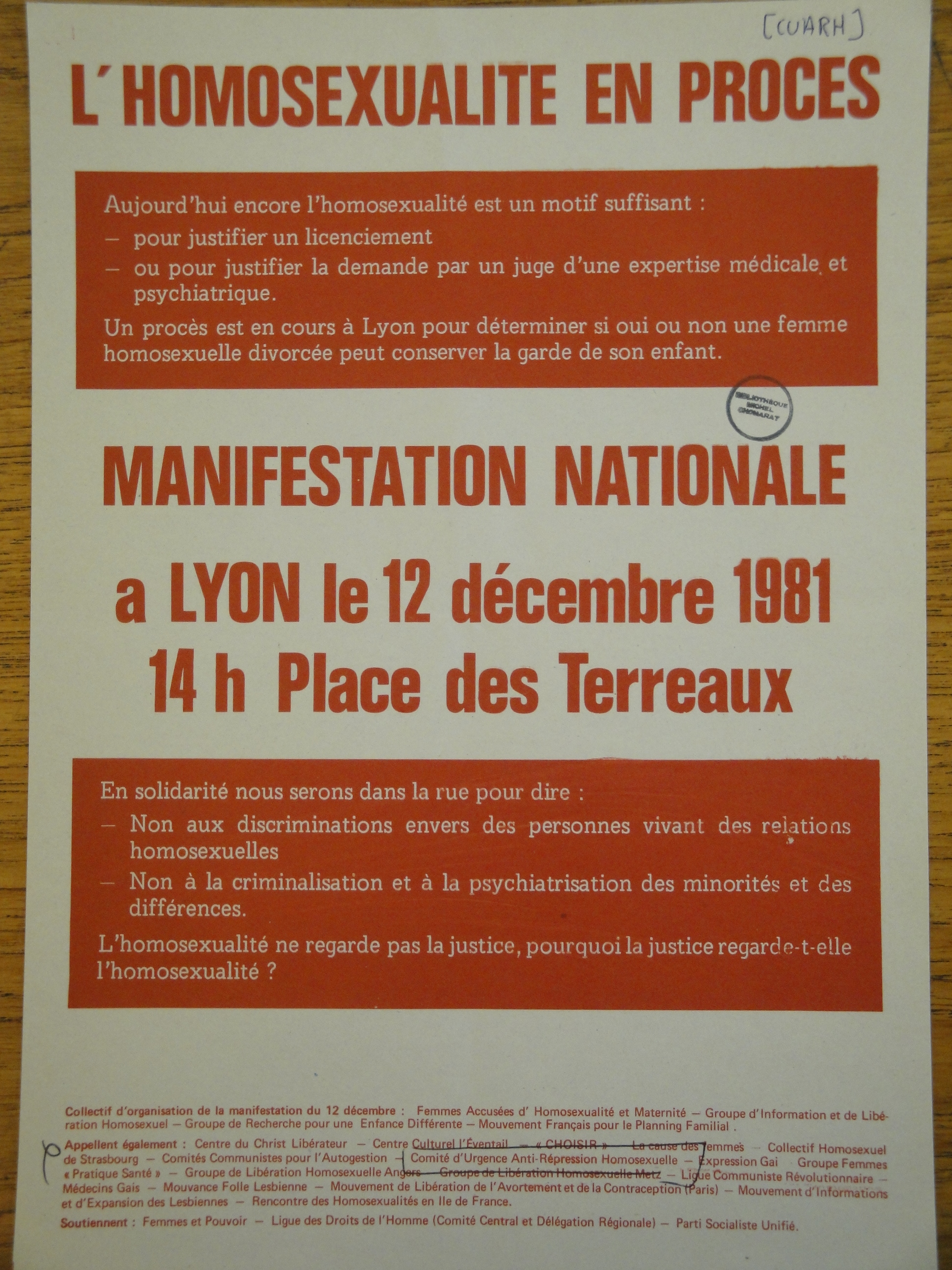

En réalité, jusqu’en 1978, les GLH portent assez peu de revendications matérielles ; leurs aspirations sont révolutionnaires. Ce n’est qu’à la fin des années 70 qu’ils entrent dans une logique beaucoup plus réformiste parce qu’ils font le constat que leur mouvement reste profondément identitaire et groupusculaire. C’est ainsi que va naître le Comité d’urgence anti-répression homosexuelle (CUARH), qui va servir de socle commun aux différents GLH, une sorte de plateforme revendicative sur laquelle tout le monde pourrait se mettre d’accord.

« Peut-on vraiment parler d’un mouvement LGBT en France en 2019 ? Je n’en suis pas certain. »

Quel est l’héritage des GLH dans le mouvement LGBT actuel ?

À vrai dire, j’ai du mal à le voir… Est-ce qu’on parle du mouvement LGBT ou du mouvement transpédégouine (TPG) ? Et peut-on vraiment parler d’un mouvement LGBT en France en 2019 ? Je n’en suis pas certain : même s’il peut y avoir des formes de coordinations entre différentes organisations, les enjeux actuels sont différents et les militant·es d’aujourd’hui sont plus tourné·es vers la négociation. À l’inverse, les GLH ont véritablement cherché à faire mouvement et à porter une parole politique forte, révolutionnaire. Pour qu’il y ait un héritage, il consisterait plutôt à faire exister cette histoire, à l’écrire, à aller chercher des références, des idées, des problématiques qui étaient portées par les GLH et qui pourraient encore nous être utiles aujourd’hui.

On parle beaucoup en ce moment des archives des mouvements homosexuels, de leur manque de visibilité et de l’absence de lieux dédiés. Comment avez-vous trouvé vos sources ?

Ça a été une véritable chasse au trésor ! Les archives qui existent aujourd’hui sont essentiellement privées. Je me suis appuyé notamment sur le fonds marseillais « Mémoire des sexualités », géré principalement par Christian de Leusse, qui a référencé beaucoup de documents de cette époque. J’ai commencé par établir un premier contact avec un ancien militant puis, quand la confiance s’est établie, il m’a donné les coordonnées d’un autre, etc. Dans mes recherches, je n’ai pu m’intéresser qu’aux GLH qui ont laissé des traces. Il y a encore sans doute beaucoup de travail à faire sur ce sujet, d’archives à découvrir et à exploiter. Ce n’est que le début de quelque chose. Et puis j’ai retracé cette histoire de mon point de vue situé, celui d’un cis pédé, mais elle peut être prise et racontée par plein d’autres bouts.

Que pensez-vous des initiatives (à Paris, à Marseille, à Lyon…) qui visent à créer des centres d’archives pour pallier ce manque ?

Il me semble important que la perspective communautaire ne soit pas oubliée dans ces projets. Mais les gens sont aujourd’hui tellement dépendants du pouvoir politique et des miettes qu’il veut bien leur accorder… Pourtant, il y a urgence à agir car les militants des années 70 (du moins ceux qui ont survécu au sida) sont âgés. Quand l’un d’entre eux meure, ses archives privées finissent souvent à la poubelle.

On sent ces dernières années un regain d’intérêt pour l’histoire des luttes homosexuelles, notamment de la part de jeunes chercheuses et chercheurs…

Oui, c’est vrai, et cela vient après des décennies de rapports très compliqués avec l’Université pour affirmer la légitimité de ces sujets et faire exister en son sein une forme de savoir situé. On bénéficie de ce point de vue des luttes des chercheuses qui se sont battues pour imposer les savoirs féministes à l’Université. Mais même si c’est dans son cadre que j’ai réalisé mes recherches, à mes yeux, il a toujours été clair que ce mémoire n’était pas une fin en soi : ce qui m’importait, c’était de faire connaître ce travail en-dehors des cercles académiques. D’où la démarche entreprise avec Tahin Party, une maison d’édition militante que je connaissais et appréciais déjà, pour reprendre ensemble tout le texte et le rendre accessible au plus grand nombre.

À lire :

Qui sème le vent récolte la tapette. Une histoire des Groupes de libération homosexuels en France de 1974 à 1979 de Mathias Quéré (Tahin Party). Parution le 11 janvier.

Rencontre avec Mathias Quéré à propos de son livre mercredi 20 février au Centre LGBTI de Lyon, 19 rue des Capucins-Lyon 1

© CUARH,

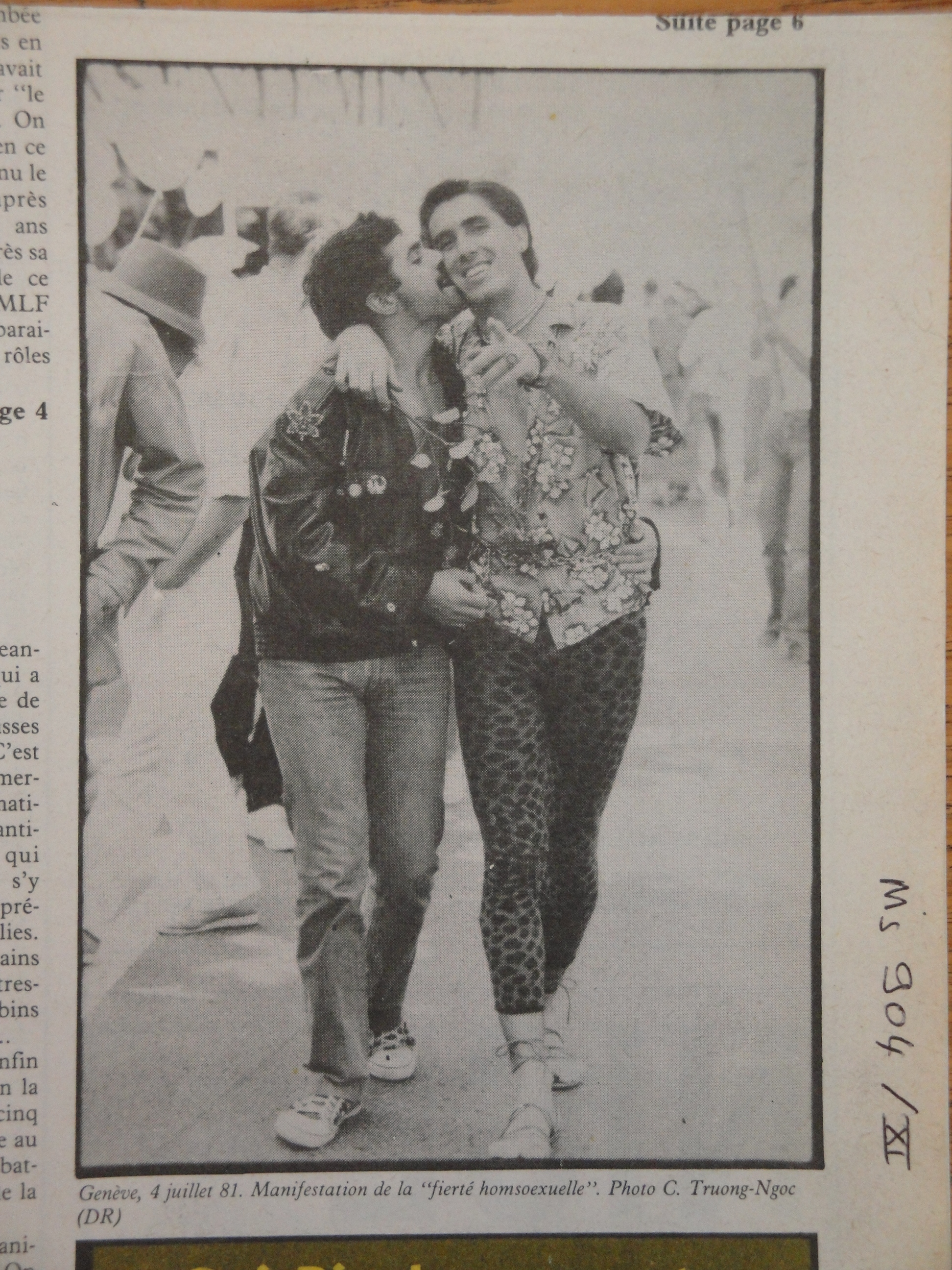

Gai Pied n° 30, septembre 1981

Juliette

J’ai trouvé cet article très intéressant et très constructif. Ça me donne envie d’en savoir plus sur le sujet.