Kiyémis : “on ne devrait pas avoir honte de la colère”

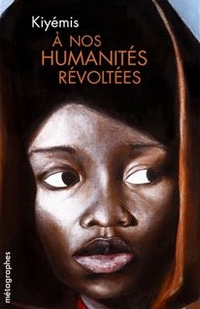

Militante afro-féministe, Kiyémis s’est fait connaître notamment par son blog (Les Bavardages de Kiyémis) et sur Twitter, deux espaces d’expression numériques où elle développe une pensée à la croisée du féminisme, de l’antiracisme et de la lutte contre la grossophobie. Elle a publié en mars, dans la maison d’édition indépendante et associative Métagraphes, son premier ouvrage, un recueil de poèmes : À nos humanités révoltées.

Sur votre blog, vous citez comme référence bell hooks. En quoi cette intellectuelle afro-féministe américaine vous a-t-elle inspiré pour votre recueil ?

Kiyémis : J’avais déjà en tête de rendre hommage aux femmes noires de mon entourage, parce que je suis née dans une famille où elles sont assez invisibilisées. Cette idée que les femmes noires sont méprisées transparaît aussi dans les livres de bell hooks. Et cette oppression est un enjeu de justice sociale. Dans son ouvrage Killing Rage: ending racism (1995), bell hooks explique qu’elle a canalisé et redéployé la colère qui l’animait dans l’élaboration d’un essai qui est, pour moi, magistral. Pendant tout le livre, elle parle de racisme et de sexisme aux États-Unis, et elle conclut par un chapitre sur l’appartenance à une communauté, sur le fait de construire un amour politique, ni naïf, ni amnésique.

Kiyémis : J’avais déjà en tête de rendre hommage aux femmes noires de mon entourage, parce que je suis née dans une famille où elles sont assez invisibilisées. Cette idée que les femmes noires sont méprisées transparaît aussi dans les livres de bell hooks. Et cette oppression est un enjeu de justice sociale. Dans son ouvrage Killing Rage: ending racism (1995), bell hooks explique qu’elle a canalisé et redéployé la colère qui l’animait dans l’élaboration d’un essai qui est, pour moi, magistral. Pendant tout le livre, elle parle de racisme et de sexisme aux États-Unis, et elle conclut par un chapitre sur l’appartenance à une communauté, sur le fait de construire un amour politique, ni naïf, ni amnésique.

J’avais déjà parcouru pas mal d’autres textes afro-féministes avant ceux de bell hooks, mais les siens m’ont bouleversée. Je me suis dit : pourquoi ne pas faire la même chose ? Pourquoi ne pas m’inspirer de son travail pour produire quelque chose de cathartique qui soit à la fois beau, colérique et explosif ?

Un de vos poèmes, Nuits incendiaires, met justement en scène cette émotion : la colère. En quoi est-elle légitime, voire primordiale, dans les luttes contre les oppressions ?

Kiyémis : Il était impossible de masquer ce sentiment dans mon recueil. Car il vient d’une soif de justice, de dignité, et je ne pense pas qu’on devrait en avoir honte. S’il y a des personnes pour dire «tu n’es pas rationnel·le, tu n’es pas pragmatique», c’est pour moi une volonté de décrédibilisation. La colère est un moteur qui permet de construire un monde meilleur. Elle naît en réponse à une injustice. Je me suis dit que je ne pouvais pas écrire un poème sans parler de cela.

On observe toujours une part d’espoir dans vos poèmes. En quoi était-ce important que cet optimisme resurgisse malgré tout ?

Kiyémis : Je crois que c’est le propre de ma personnalité. Je suis une femme très joyeuse en général. Et c’est aussi quelque chose que je voulais transmettre dans mon livre. Être seulement dans la colère, cela ne me correspondait pas. À un moment, on passe de la colère à l’élévation, via la construction d’une communauté, via l’amour de soi, ou encore via la volonté de construire un avenir politique. Même si, malheureusement, la joie qui peut en résulter n’est pas une joie insouciante.

Pourquoi avoir choisi la forme poétique pour la lier au militantisme ?

Kiyémis : C’est un choix qui est commun à beaucoup d’écrivain·es et artistes afro-descendant·es et qui est présent dans pas mal de mouvements noirs. On me dit souvent : «je ne pensais pas que tu allais écrire de la poésie, mais plutôt un essai politique». J’avais besoin d’un endroit où je pouvais exprimer mes sentiments de manière brute. Un essai aurait été très structuré. Or là, j’avais besoin de déborder, d’explorer toutes les voies, tous les sentiments, en les légitimant et en les liant à l’expression politique. J’ai pensé que la poésie était le meilleur langage pour cela.

Vous utilisez l’écriture inclusive, souvent décriée comme antinomique de la littérature et de la poésie. Ce choix s’est-il fait naturellement ?

Kiyémis : Je ne me souviens même plus quand je l’ai utilisée tellement cela me paraît normal. C’était facile, je n’y ai même pas pensé. En même temps, si l’Académie française lisait mon recueil de poèmes, elle se dirait : «qu’est-ce que c’est que cette infamie, on ne peut pas faire ça à la poésie !».

La mémoire et l’héritage sont des thèmes très présents dans votre recueil. Est-ce par l’afro-féminisme et l’afro-descendance que ces sujets sont venus à vous ?

Kiyémis : Tout à fait. Ne serait-ce que par la couverture du livre, sur laquelle figure une photo de ma mère quand elle était jeune. Quand on parle des personnes noires, on a souvent du mal à penser qu’elles ont une histoire. Tout comme on peut avoir l’impression que les migrants viennent de nulle part. C’était important pour moi de remonter ce lien de la filiation. Je voulais montrer d’où je viens intellectuellement (mes lectures, les personnes qui m’ont précédée et qui ont fait un travail militant dans lequel je me retrouve) mais aussi d’où je viens par rapport à ma famille. C’est primordial pour moi de remettre en lumière cet héritage-là.

Vous traitez aussi du rapport à la langue étrangère.

Kiyémis : J’avais envie de parler des langues qui sont valorisées, qu’il faudrait conserver (l’anglais ou l’espagnol par exemple) et de celles que certain·es voudraient supprimer. La langue est une arme du soft power. La langue française a été un outil de construction de la France en tant qu’État, construction qui est passée par une tentative de suppression des langues locales, des dialectes. C’est parfois une stratégie que de dire : «si tu veux t’intégrer, tu ne dois pas parler la langue de tes parents», quand elle vient de certains endroits du monde. Oublier cette langue, c’est effacer un peu de son héritage. C’est une dissolution.

Vous parlez beaucoup de grossophobie sur votre blog. C’est une oppression dont on parle peu. En quoi est-ce important de l’évoquer ?

Kiyémis : C’est difficile d’en parler en France parce que ce n’est pas un sujet considéré comme légitime. J’ai grandi en tant que grosse. C’était ma construction quand j’étais adolescente, c’était la manière dont je me voyais. Cela joue sur la santé mentale et sur beaucoup de choses. On passe à côté d’une analyse, par exemple sur le contrôle des corps, si on parle de grossophobie sans parler de féminisme et vice-versa. Des études, même si elles arrivent tardivement, montrent que le fait d’être grosse est un facteur de discrimination. La question de la grossophobie est en outre particulière parce que liée à la question de la santé publique. Du coup, on passe totalement à côté de ce que c’est d’être une personne grosse et d’être vue juste comme un corps qui est un problème qu’il faut résoudre. D’ailleurs, si tu ne le résous pas, on te fait culpabiliser.

Je m’interrogeais sur le terme d’“afropéenne” que vous utilisez. En quoi se distingue-t-il de celui d’“afroféministe” ?

Kiyémis : Je pense que ce sont deux choses différentes. “Afropéenne” parle d’une identité, je ne pense pas que ce soit le cas avec “afroféministe”. “Afropéenne”, c’est un moyen de dessiner ce que je suis mais avec des contours très flous. Je ne veux rien renier, je choisis tout. Je n’ai pas envie de dire que je n’appartiens pas à la diaspora africaine, tout comme je n’ai pas envie de dire que je ne suis pas Française, parce que ce serait faux. Cependant, des éléments montrent que ce n’est pas si simple, parce qu’il y a des identités qui sont mieux vues que d’autres et on observe des rapports de domination entre elles. Je zigzague, je navigue entre ces identités comme je peux.

Comment expliquez-vous que le rapport à l’histoire des personnes noires ne soit pas le même aux États-Unis et en France ?

Kiyémis : Les États-Unis se sont construits sur l’esclavage et sur le génocide des Native Americans. Les Américains tiennent parfois le même discours sur la question raciale que les Français : «l’esclavage, c’est fini» ou «c’étaient juste le fait de quelques connards». Pendant longtemps, à leurs yeux, l’esclavage ne faisait pas partie de l’histoire américaine. C’est important de le rappeler car je ne pense pas que les Américains se voient comme nous les voyons. De nombreuses personnes disent que l’esclavage n’a pas existé en France. Pourtant, la France était un empire esclavagiste, mais pas sur ses terres métropolitaines. Je pense qu’on doit aussi faire l’effort de s’intéresser à des histoires qui sont plus proches de nous, comme par exemple celles du Royaume-Uni, de l’Espagne ou des Pays-Bas, qui ont participé, tout comme la France, à la traite négrière.

À nos humanités révoltées de Kiyémis (éditions Métagraphes)

Photo © Lily Hooks

Pingback: Kiyémis, « À nos humanités révoltées » | Poèmes solaires – La littérature dans laquelle